Scham gehört zu den intensivsten und gleichzeitig am schwersten auszuhaltenden Gefühlen. Sie hat die Kraft, Menschen klein werden zu lassen, das Selbstwertgefühl zu untergraben und Beziehungen zu

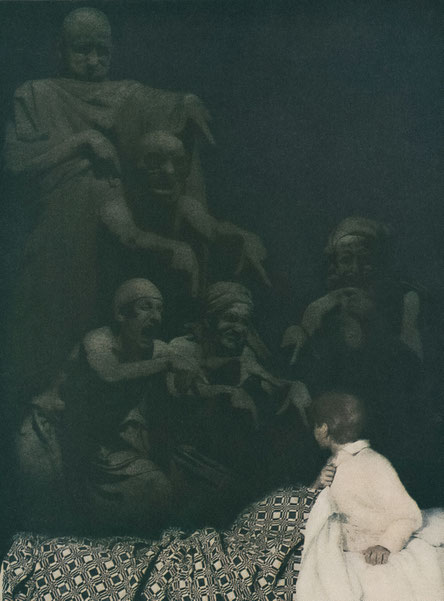

erschweren. Besonders prägend ist Scham, wenn sie nicht in einzelnen Momenten, sondern in einem ständigen Strom von wertenden Kommentaren entsteht – oft schon in der Kindheit, durch die Menschen,

von denen wir uns eigentlich Halt und Akzeptanz wünschen: unsere Eltern.

Die stille Macht ständiger Bewertungen

Viele Kinder wachsen in einem Klima auf, in dem fast jede Handlung kommentiert wird:

• „So macht man das nicht!“

• „Sei nicht so empfindlich.“

• „Du könntest dich mehr anstrengen.“

Auch wenn diese Worte manchmal gut gemeint sind, hinterlassen sie Spuren. Denn sie vermitteln eine zentrale Botschaft: So wie du bist, reicht es nicht. Ein Kind lernt dadurch, sich selbst

kritisch zu beobachten, noch bevor es die Welt frei und neugierig erkunden kann.

Von Kritik zur inneren Stimme

Die elterlichen Kommentare verfestigen sich im Inneren des Kindes zu einer Art innerem Kritiker. Was früher von außen kam, läuft irgendwann automatisch im Kopf ab: „Ich bin nicht gut genug. Ich

mache alles falsch.“ Scham wird so zu einer dauerhaften Grundstimmung, nicht mehr nur eine Reaktion auf ein konkretes Ereignis.

Scham als Beziehungsgift

Schamgefühle betreffen nicht nur die eigene innere Welt. Wer gelernt hat, sich für das eigene Sein zu schämen, vermeidet Nähe aus Angst, abgelehnt zu werden. Partnerschaften, Freundschaften oder

berufliche Beziehungen können darunter leiden. Scham trennt – und gleichzeitig sehnt man sich doch nach Verbindung.

Der Unterschied zwischen Erziehung und Bewertung

Es ist ein großer Unterschied, ob Eltern einem Kind Orientierung geben („Die Vase ist zerbrochen, lass uns gemeinsam schauen, wie wir das aufräumen.“) oder ob sie das Kind selbst bewerten („Du

bist so tollpatschig!“). Orientierung stärkt, Bewertung beschämt.

Wege aus der Scham

Die Prägungen der Kindheit verschwinden nicht einfach. Aber es ist möglich, den inneren Kritiker zu hinterfragen und neue Erfahrungen zu machen:

• Selbstmitgefühl üben: Sich selbst so ansprechen, wie man ein verletztes Kind trösten würde.

• Neue innere Dialoge entwickeln: Die alten Sätze erkennen und bewusst durch unterstützende ersetzen.

• Psychologische Begleitung suchen: In einem sicheren Raum kann Scham benannt und geteilt werden – ein erster Schritt, sie zu entmachten.

• Beziehungen heilen: Erfahrungen von Akzeptanz und Wertschätzung im Erwachsenenalter wirken korrigierend.

Zusammenfassend kann man also sagen:

Scham ist kein persönliches Versagen. Sie ist die logische Folge, wenn ein Kind in einem Klima ständiger Bewertung aufwächst. Doch sie muss nicht das letzte Wort haben. Indem wir unsere

Geschichte verstehen und uns selbst mit mehr Milde begegnen, können wir den Kreislauf unterbrechen. Aus Scham darf Schritt für Schritt Selbstannahme entstehen – und damit die Freiheit, unser

Leben nicht länger von alten Stimmen bestimmen zu lassen.

Kommentar schreiben